Teoria delle onde lunghe e crisi del capitalismo contemporaneo

Non vi è certamente modo migliore di rendere omaggio a Ernest Mandel che applicarne il metodo, quello di un marxismo vivo, non dogmatico. D’altronde, la profondità della crisi attuale rende ancor più indispensabile la rivalutazione critica degli strumenti d’analisi che Mandel ci ha lasciato. Il presente contributo cercherà quindi di rispondere a questa questione: la teoria delle onde lunghe costituisce un quadro adeguato per l’analisi dell’attuale crisi, della sua genesi e della nuova fase che apre?

Una volta richiamata a grandi linee questa teoria, cercheremo di applicarla al complesso della fase neoliberista del capitalismo, alternando considerazioni teoriche e osservazioni pratiche. Condurremo questo esame secondo due linee direttrici. La prima è che il capitalismo neoliberista corrisponde a una fase recessiva il cui tratto specifico essenziale è la capacità del capitalismo di ristabilire il saggio di profitto, nonostante un saggio di accumulazione stagnante e mediocri aumenti di produttività. La seconda è che non ci sono le condizioni del passaggio a una nuova onda espansiva e la fase che si apre è quella di una “regolazione caotica”.

Onde lunghe

La teoria delle onde lunghe ha costituito inizialmente il tema affrontato nel Capitolo 4 de El capitalismo tardÍo [“Il tardo-capitalismo”, o “La terza età del capitalismo”] (Mandel, 1972 – v. Bibliografia finale]) ed è poi stata sviluppata in una serie di lavori, in particolare nel libro Las ondas largas del desarrollo capitalista [“Le onde lunghe dello sviluppo capitalistico”] (Mandel, 1986).

Una delle impostazioni essenziali di questa teoria è che il capitalismo ha una storia, e che questa non obbedisce a un funzionamento ciclico. Essa porta a un susseguirsi di fasi storiche, contrassegnate da caratteristiche specifiche, in cui si alternano fasi espansive e fasi recessive. Non si tratta di un’alternanza meccanica, non basta attendere 25 o 30 anni. Se Mandel parla di onda anziché diciclo è perché il suo approccio non rientra nello schema, generalmente attribuito – probabilmente a torto – a Kondratiev, dei movimenti regolari e alterni dei prezzi e della produzione.

Uno dei punti importanti di questa teoria è il fatto di rompere la simmetria delle inversioni: il passaggio dalla fase espansiva a quella recessiva è “endogeno”, nel senso che risulta dal gioco dei meccanismi interni del sistema. Il passaggio dalla fase recessiva a quella espansiva è, viceversa, “esogeno”, non automatico, e presuppone la riconfigurazione del contesto sociale e istituzionale. L’idea chiave, qui, è che il passaggio alla fase espansiva non è dato in partenza e che va ricostruito un nuovo “ordine produttivo” (Dockès, Rosier, 1983). Questo prende il tempo che occorre, e non si tratta quindi di un ciclo analogo a quello congiunturale, la cui durata può collegarsi alla durata di vita del capitale fisso. Ecco perché questo approccio non affida alcun primato alle innovazioni tecnologiche; nella definizione di questo nuovo ordine produttivo giocano un ruolo essenziale le trasformazioni sociali (rapporti di forza capitale-lavoro, grado di socializzazione, condizioni di lavoro, ecc.).

Profitto, accumulazione, produttività

Nostro punto di partenza sarà la seguente affermazione di Mandel: «Resto fedele alla definizione che ho presentato agli inizi degli anni Sessanta: onde lunghe dello sviluppo capitalistico, che implicano onde lunghe di produzione, occupazione, reddito, investimento, accumulazione capitalista e onde lunghe del saggio di profitto» (Mandel, 2018: 6). Tuttavia, una delle principali caratteristiche della fase neoliberista è esattamente la sconnessione tra queste diverse variabili. Si tratta di una configurazione inedita, che analizzeremo partendo dagli sviluppi comparati del saggio di profitto, del saggio di accumulazione e dell’aumento della produttività.

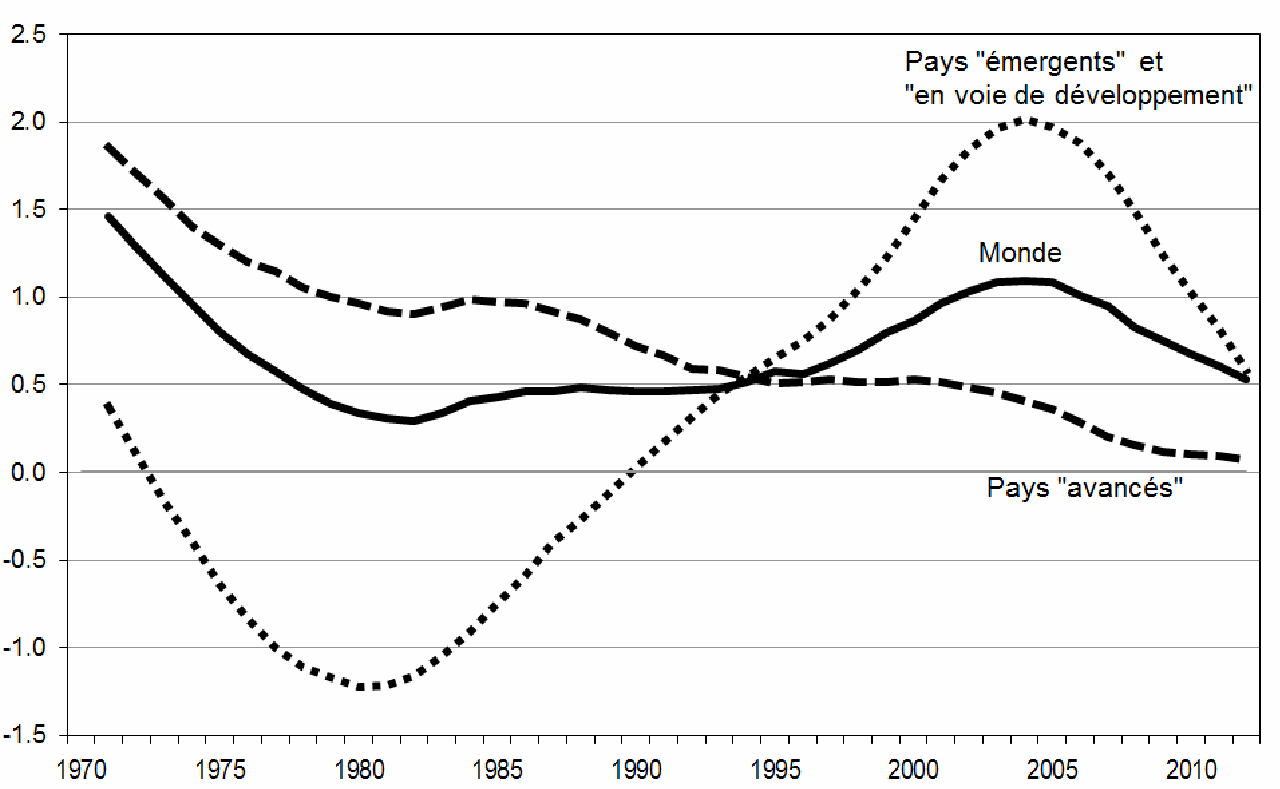

La prima constatazione è che la restaurazione del saggio di profitto che è intervenuta dopo la svolta neoliberista dell’inizio degli anni Ottantainon ha comportato l’aumento stabile e generalizzato dell’accumulazione (v. grafico 1) [Cfr. Allegato, al termine del saggio, insieme agli altri grafici successivi – Ndt]]. La comparazione tra profitto e accumulazione consente di distinguere due fasi fortemente contrastate. Fino agli inizi degli anni Ottanta, le due grandezze variano di concerto: fluttuano a livelli elevati nel corso degli anni Sessanta, per poi prendere a scendere, in due tempi, dapprima negli Stati Uniti, poi in Giappone e in Europa. Nello stesso periodo, la crescita e la produttività evolvono in fase con il saggio di profitto. È dunque l’insieme del circolo virtuoso degli anni “fordisti” che si scombina a metà degli anni Settanta.

Grafico 1. Profitto e accumulazione nella Triade 1960-2013

Stati Uniti + Europa + Giappone. Variabili ponderate secondo il Pil. Fonte: dati Ameco della Commissione Europea

La ripresa che si situa tra i due choc petroliferi non frena la caduta del saggio di accumulazione se non in maniera temporanea. La storia dei decenni successivi, corrispondenti alla fase neoliberista, segue all’epoca una logica diversa, segnata dalla sconnessione tra il saggio di profitto, che tende a ristabilirsi, e il saggio di accumulazione, che ristagna o scende. Certo, alla fine degli anni Ottanta l’economia mondiale è paradossalmente “dopata” dal crac del 1987 e, contrariamente a ogni aspettativa, sembra in netta ripresa: la crescita riparte, così come anche l’accumulazione del capitale. Colpisce d’altro canto ricordare che quella fase è stata contraddistinta da un rinnovato interesse per i cicli lunghi. Gli articoli della stampa e le dichiarazione ottimistiche si moltiplicano in quel periodo, per annunciare altri venti anni di sviluppo, in altri termini il ritorno a un ciclo Kondratiev ascendente.

Il sollievo per avere evitato la minaccia di una crisi profonda, che si temeva dopo la svolta verso l’economia dell’offerta, comporta una sorta di euforia, che ritroveremo una decina di anni dopo con il boom della “nuova economia”. I più scettici quasi si dispongono, nel loro foro intimo, ad ammettere l’ingresso in una nuova fase di espansione. Più ancora della fede nelle tecnologie, sono i riferimenti alle nuove forme di organizzazione del lavoro (il “toyotismo”) a svolgere in quel clima il ruolo di fondo. Il “nuovo modello di lavoro” sembra essere la fonte di nuovi incrementi di produttività, e se ne percepisce la generalizzazione come il vettore di una nuova forma di regolazione.

Si è stati ben presto costretti a disilludersi. La svolta si verifica fin dagli inizi degli anni Novanta (poco prima della Guerra del Golfo) e porta a una recessione particolarmente severa in Europa. È anche a partire da quel momento – ma se ne prenderà coscienza qualche tempo dopo – che il Giappone si impantana in una crescita pressoché nulla

Sempre nello stesso grafico 1, è rintracciabile la speranza suscitata dalla “nuova economia”. Il periodo 1996-2000 è contrassegnato dalla ripresa dell’accumulazione. Ancora una volta, però, il movimento non dura, e arretra per motivi molto classici. Non si è in ogni caso esteso al resto del mondo: la ripresa in Europa della fine degli anni Novanta ha altre molle che non le innovazioni tecnologiche e resta un episodio congiunturale.

La seconda constatazione riguarda lo scarto tra il saggio di profitto e la produttività del lavoro (grafico 2). Anche qui, si nota il parallelismo tra le due curve fino alla metà degli anni Ottanta. Poi cominciano entrambe a divergere: in altri termini, il saggio di profitto si ricostituisce, malgrado aumenti di produttività molto inferiori alla fase precedente. Del resto, non fanno che ritrovare il loro livello secolare: quella che si è potuta chiamare “età d’oro” del capitalismo sembra ormai una parentesi storica.

Dal punto di vista della teoria delle onde lunghe, siamo dunque di fronte a una configurazione inedita per l’insieme del periodo che va dalla svolta neoliberista della metà degli anni Ottanta all’esplosione della crisi nel 2008. Durante questo quarto di secolo, il saggio di profitto è in rialzo: se ne potrebbe trarre quindi la conclusione che il capitalismo abbia ricostituito il proprio dinamismo e che sia entrato di nuovo in una fase espansiva. Per altro verso, tuttavia, è un capitalismo che accumula poco, tra l’atro di meno in meno, e che si mostra peraltro incapace di sviluppare consistenti incrementi di produttività. Questa sconnessione è apparentemente contraddittoria, e non si riesce a capire il funzionamento del capitalismo nella sua fase neo-liberista, né il suo ingresso in una crisi ulteriore, se non ci si rende conto di questa contraddizione. Come ha potuto il capitalismo ristabilire il saggio di profitto su una base materiale così indebolita? In condizioni del genere si può parlare di onda lunga espansiva? Entrambe queste domande rappresentano delle sfide, sia teoriche sia politico-pratiche, che riguardano tanto la teoria del saggio di profitto quanto lo stesso quadro della teoria delle onde lunghe. Occorre dunque cominciare a ritornare sulla dinamica del saggio di profitto.

Grafico 2 Produttività e profitto nella Triade 1960-2013

Stati Uniti+ Europa+ Giappone: variabili ponderate secondo il Pil. Fonte Ameco Commissione Europea

Dinamica del saggio di profitto

Nell’analisi di Mandel c’è una linea direttrice che ha una funzione importante. Si tratta dell’idea che la rivoluzione tecnologica permanente generata dalla concorrenza tra capitali porti per forza alla crescita della composizione organica del capitale. Questo approccio rientra in una lettura piuttosto ortodossa della caduta tendenziale del saggio di profitto. In un interessantissimo testo aggiuntivo (Mandel 1985), Mandel riassume le sue tesi principali e ne propone la sintesi seguente: «L’aumento della composizione organica del capitale porta alla caduta tendenziale del saggio medio di profitto. Questa può essere compensata in parte da varie controtendenze, la principale delle quali è la tendenza all’aumento del saggio di plusvalore […]. A lungo andare, tuttavia, il saggio di plusvalore non può aumentare in proporzione al saggio di incremento della composizione organica del capitale, e la maggior parte delle controtendenze tendono, almeno periodicamente (e anche a lungo termine), a essere a loro volta soppiantate».

Questa formulazione classica merita una discussione. La composizione organica del capitale, in altri termini il rapporto in valore del capitale cotante rispetto al capitale variabile non obbedisce a una legge generale di aumento che deriverebbe dall’accumulazione del capitale morto rispetto al capitale vivo. Questo risultato si scontra però con l’intuizione secondo cui l’accumulazione aumenta l’incidenza del capitale rispetto al lavoro. Questo appesantimento delle combinazioni produttive è un dato accertato, ma riguarda la composizione tecnologica, la cui crescita non comporta necessariamente quella della composizione in valore. L’indicatore più semplice è il capitale pro capite, che rapporta lo stock di capitale – il numero delle macchine, se vogliamo – agli effettivi occupati o al numero totale di ore di lavoro. Ma, si farà osservare, un simile concetto di “capitale” come uno stock di mezzi di produzione è estraneo alla teoria marxista e ha senso solo nella teoria neoclassica. Questa obbiezione non è però legittima, in quanto confonde problemi di misura con la critica di un concetto. Il concetto di capitale della teoria marginalista è certo contestabile, perché si presume preesista ai prezzi relativi. In altri termini, dovrebbe essere teoricamente possibile determinare la quantità di questa sostanza particolare, di questo “fattore di produzione” che sarebbe il capitale in generale, indipendentemente dai prezzi e quindi della ripartizione. Questa esigenza risulta logicamente dal fatto che si costruirà in seguito una teoria della ripartizione che stabilisce che il profitto è determinato dalla produttività marginale del capitale, con il salario che riflette in maniera simmetrica la produttività marginale del lavoro. Riconosciamo la cosiddetta critica “cambridgiana” della teoria del capitale, consistente nel dire che questa teoria è circolare e che la misura del capitale fisico non può preesistere al sistema dei prezzi.

Tutto questo è perfettamente giusto, ma non ha niente a che vedere con la possibilità di costruire un aggregato battezzato capitale fisso. Il concetto stesso di produttività del lavoro suppone la misura di un prodotto “fisico” in quanto aggregato, come “paniere” di valori d’uso che si può combinare solo grazie a un sistema di prezzi. Lo stock di capitale, quanto a lui, addiziona delle generazioni di investimento e si basa su convenzioni analoghe, cui viene ad aggiungersi una legge ragionevole di ammortamento.

Dunque, il capitale pro capite aumenta, ed è un fatto empirico che non è oggetto di alcuna discussione. Perché allora non se ne può dedurre una tendenza all’aumento della composizione organica? Questa impossibilità dipende per l’essenziale dall’azione della produttività del lavoro, cosa che una sia pur minimale formalizzazione consente di verificare (v riquadro sottostante).iiIl passaggio dalla composizione tecnologica alla composizione organica dipende dallo sviluppo della produttività e del salario reale. A tasso di plusvalore costante, la composizione organica si alza soltanto se la composizione tecnologica del capitale cresce più in fretta della produttività del lavoro. In altri termini, l’identità tra gli sviluppi della composizione tecnologica e della composizione valore non può stabilirsi in totale generalizzazione. Non si può quindi invocare un calo tendenziale del saggio di profitto che sarebbe il riflesso pressappoco automatico di un continuo innalzamento della composizione organica del capitale.

———————————————————————————————————–

Composizione organica e composizione tecnologica

Per valutare il numero di ore di lavoro cristallizzate nel capitale fisso occorre dividere il volume del capitale K per la produttività del lavoro nella produzione dei beni di capitali. Trattandosi di un insieme di beni prodotti in epoche diverse, occorre allora applicare non la produttività corrente, ma quella media di queste diverse generazioni. Se l’età media del capitale e 0 bisogna applicargli in prima approssimazione una produttività scalata di 0 anni. Il valore del capitale costante è allora K/prod1-0. Il valore del capitale variabile è pari a wN/prod1, in cui w e il salario reale, N sono gli effettivi e prod1la produttività corrente. La composizione organica (CO) infine si calcola secondo la formula CO= [KN/prod1-0]/ [w/prod1]. Se il saggio di plusvalore (w/prod1) è costante, allora la composizione organica (CO) aumenta solo se la composizione tecnologica (K/N) cresce più in fretta della produttività media del lavoro sul periodo.

————————————————————————————————————————

Resta pur sempre che l’andamento delle onde lunghe ha qualcosa a che vedere col saggio di profitto. Tuttavia questo non significa che la fase espansiva parta immediatamente appena il saggio di profitto raggiunge una determinata soglia. È la condizione necessaria ma non è sufficiente. Occorre che il modo in cui si ristabilisce il saggio di profitto dia al tempo stesso la risposta adeguata ad altre questioni che si riferiscono in particolare alla realizzazione Ecco perché il susseguirsi delle fasi non è in alcun modo dato in partenza Periodicamente, il capitalismo deve ridefinire le modalità del proprio funzionamento e mettere in piedi un “ordine produttivo” che risponda in maniera coerente a un determinato numero di questioni relative all’accumulazione e alla riproduzione. Occorre in particolare combinare quattro elementi:iii

un sistema di accumulazione del capitale che regoli le modalità della concorrenza fra capitali e del rapporto capitale-lavoro,

un tipo di forze produttive materiali,

un modo di regolazione sociale: diritto del lavoro, protezione sociale, ecc.,

un tipo di divisione internazionale del lavoro.

Il saggio di profitto è tuttavia un buon indicatore sintetico della duplice temporalità del capitalismo, cosa su cui Mandel insisteva. A breve scadenza, fluttua con il ciclo congiunturale, laddove i suoi movimenti a lunga scadenza riassumono le grandi fasi del capitalismo. L’instaurazione di un “ordine produttivo” coerente si traduce nella sua conservazione a un livello elevato e più o meno garantito. Dopo un periodo determinato, il gioco delle contraddizioni di fondo del sistema deteriora la situazione e la crisi è sempre e ovunque contrassegnata da un calo significativo del saggio di profitto. Quest’ultimo esprime la duplice incapacità del capitalismo di riprodurre il grado di sfruttamento dei lavoratori e di assicurare la realizzazione delle merci, più che non la tendenza all’aumento della composizione organica del capitale. L’instaurazione progressiva di un nuovo ordine produttivo si traduce nel ristabilimento più o meno rapido del saggio di profitto. È in questo modo che ci sembra utile riformulare la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto: quest’ultimo non scende in modo continuo, ma i meccanismi che lo spingono al calo finiscono sempre per avere la meglio su quel che Marx chiamava le controtendenze. L’arretramento è endogeno, e l’esigenza della rifondazione dell’ordine produttivo riappare dunque periodicamente.

È appunto una delle “cause che contrastano la legge” (del calo tendenziale del saggio di profitto) enunciate da Marx: «In una parola, lo stesso processo che fa sì che la massa del capitale costante aumenti proporzionalmente al capitale variabile innalza – come conseguenza della maggior forza produttiva del lavoro – il valore dei suoi elementi e impedisce, con questo, che il valore del capitale costante, pur se aumentasse costantemente, lo faccia nella medesima proporzione del suo volume materiale, vale a dire del volume materiale dei mezzi di produzione messi in moto dalla stessa massa di forza lavoro. E può anche accadere che, in certi casi concreti, la massa degli elementi del capitale costante aumenti, mentre il suo valore resti invariabile o addirittura diminuisca (…). Qui ci imbattiamo di nuovo nel fatto che le stesse cause che producono la tendenza alla caduta della quota di profitto attenuino anche il realizzarsi di questa tendenza» (Marx, 1984: 235-236, [Il capitale, t. III]).

Queste deviazioni teoriche consentono di mettere in rilievo la domanda-chiave par capire la fase neoliberista del capitalismo: come è riuscito a ristabilire il saggio di profitto sulla base di mediocri guadagni di produttività? Bisogna innanzitutto ritornare ai nessi tra trasformazioni tecnologiche e produttività.

Progressi tecnologici

La produttività del lavoro misura il volume di beni e servizi prodotti per ora di lavoro e costituisce quindi una buona approssimazione del grado di sviluppo delle forze produttive; essa svolge dunque una funzione decisiva nella dinamica del capitalismo. Certo, l’analisi marxista classica scompone il saggio di profitto in due elementi: il saggio di sfruttamento e la composizione organica del capitale; si è visto però che le due grandezze dipendono a propria volta dalla produttività del lavoro. Il saggio di sfruttamento dipende dall’andamento del salario, e l’efficacia del capitale da quello del capitale pro capite, rapportati in entrambi i casi alla produttività del lavoro. Sinteticamente, si può dire che il saggio di profitto salirà o scenderà a seconda che l’aumento del salario reale sia o non sia compensato dal miglioramento della “produttività totale dei fattori”, fissata come media ponderata della produttività del lavoro e della produttività del capitale (Husson, 1996).

Paradossalmente, è fra i sostenitori della “nuova economia” che si assiste alla rinascita di un marxismo volgare, secondo cui è la tecnologia a decidere tutto. Poiché esistono nuove tecnologie, deve anche esservi quindi maggiore produttività, maggiore crescita e maggiore occupazione. È su questo ragionamento semplicistico che si è costruita ad esempio la teoria del “capitalismo patrimoniale” avanzata da Michel Aglietta (1998). La sua ipotesi di fondo era che la “net economy” [economia digitale] avrebbe fornito al capitalismo una rinnovata fonte di produttività, consentendo di stabilizzare il saggio di profitto a un elevato livello ridistribuendo al tempo stesso parte del prodotto, non più in forma di salario ma di remunerazioni finanziarie. È dunque nella più bella tradizione del marxismo kominterniano che si invocavano le nuove tecnologie come la fonte automatica di nuovi profitti e anche di un nuovo modello sociale.

Nessuno penserebbe ovviamente di negare l’ampiezza intrinseca delle innovazioni nel campo dell’informatica e della comunicazione, ma sono gli altri anelli del ragionamento ad essere problematici. Robert Solow ha anche dato il suo nome a un paradosso consistente appunto nel rimarcare che l’informatica non dava più luogo agli attesi incrementi di produttività: «si può vedere l’era dei computer dappertutto, tranne che nelle statistiche di produttività» (Solow, 1987).

Apparentemente, il ciclo di crescita corrispondente alla “nuova economia” aveva posto fine a questo paradosso, poiché si è registrato un balzo in avanti negli incrementi di produttività negli Stati Uniti. Alcuni ne hanno ricavato la conclusione del delinearsi di una nuova fase di crescita prolungata; ma il pronostico si scontrava di colpo con parecchie incertezze.

Ci si poteva chiedere se si trattasse di un ciclo high tech, limitato nel tempo, e se gli incrementi di produttività registrati nel settore dell’alta tecnologia potessero estendersi all’insieme dell’economia. L’estensione di questo modello al resto del mondo si poteva discutere, nella misura in cui si basava sulla specifica capacità degli Stati Uniti di drenare i capitali provenienti dal resto mondo, in contropartita di un passivo commerciale che ogni anno si approfondiva. Infine, e soprattutto, ci si poteva interrogare sulla legittimità del modello sociale, disegualitario e regressivo, associato a queste trasformazioni del capitalismo.

Queste domande hanno ricevuto la loro risposta, ed è interessante sottolineare come l’esplosione della “nuova economia” e delle speranze che era riuscita a suscitare abbia assunto la classicissima forma della caduta del saggio di profitto. Per questo un economista che, pure, ha ben poco a che vedere con il marxismo ha potuto affermare: Marx is back [“Marx è tornato”] (Artus, 2002). La produttività eccedente è stata, in realtà, pagata a caro prezzo, con un sovrainvestimento alla fine costoso, che ha portato a un aumento della composizione organica del capitale, mentre finiva per scendere il tasso di sfruttamento.

C’è un altro modo per mettere in discussione il nesso tra innovazioni tecnologiche e incrementi di produttività, dimostrando che questi ultimi risultano da metodi molto classici di intensificazione del lavoro. I cambiamenti indotti da Internet, per prendere questo esempio, hanno solo un ruolo accessorio nella genesi degli incrementi della produttività. Una volta messa in linea la commessa, quel che avviene poi dipende essenzialmente dalla catena d’assemblaggio e dalla capacità di mettere in moto la fabbricazione modulare, e la praticabilità del tutto si basa alla fine dei conti sulla qualità dei circuiti fisici di approvvigionamento. Nella misura in cui non sono di per sé trasmissibili via Internet, le merci richieste devono ben circolare in senso inverso. L’essenziale degli incrementi di produttività non dipende dunque dal ricorso a Internet come tale, ma dalla capacità di far lavorare i salariati con orari ultraflessibili (sulla giornata, la settimana, l‘anno, in funzione del tipo di prodotto) e di intensificare e fluidificare le reti di rifornimento, privilegiando le consegne individuali e il trasporto su strada.

Tante analisi del capitalismo contemporaneo adottano in questo modo una rappresentazione ideologica della tecnologia che costituisce costantemente un ostacolo allo studio ragionato di quel che è veramente nuovo. Questa ideologia è tanto più forte in quanto basata sulla fascinazione esercitata da alcune tecnologie effettivamente prodigiose. Di colpo, però, essa distorce ogni interpretazione nel senso della sottovalutazione sistematica del processo lavorativo. Che sia o meno voluto, il risultato si raggiunge quando le poste in gioco sociali delle nuove tecnologie vengono relegate dietro le quinte, al rango di problemi vecchi privi di interesse. Si fabbrica così una visione del mondo in cui il lavoratore “cognitivo” diventa l’archetipo del lavoratore del XXI secolo, mentre l’introduzione da parte del capitale di queste nuove tecnologie fabbrica almeno altrettanti impieghi poco qualificati quanti sono i posti di informatici. Malgrado tutti i discorsi magniloquenti sulle stock options e l’associazione di questi nuovi eroi del lavoro intellettuale alla proprietà del capitale, i rapporti di classe fondamentali restano sempre rapporti di dominazione. La svalutazione permanente della condizione delle professioni intellettuali, la dequalificazione ininterrotta dei mestieri della conoscenza, tendono a riprodurre la condizione di proletario, in contrapposizione completa a ingenui schemi di ascesa universale delle qualificazioni e dell’emergere di una nuova fase del capitalismo (Husson, 2003).

Sicuramente, si può fare affidamento sui nuovi imprenditori per ridurre al minimo le proprie spese e cercare di imporre le proprie stravaganti rivendicazioni in materia di organizzazione del lavoro. Eppure, avrebbe dovuto essere evidente che tanti progetti non potevano sprigionare una redditività durevole ed è quanto i molteplici fallimenti di promettenti startups hanno dimostrato alla svolta del secolo. Sono argomenti molto classici di redditività che hanno riacciuffato la “nuova economia” e deciso della vitalità di tali imprese. Il ricorso alle nuove tecnologia, dunque, non era di per sé una garanzia, né lo strumento magico per sfuggire ai condizionamenti della legge del valore.

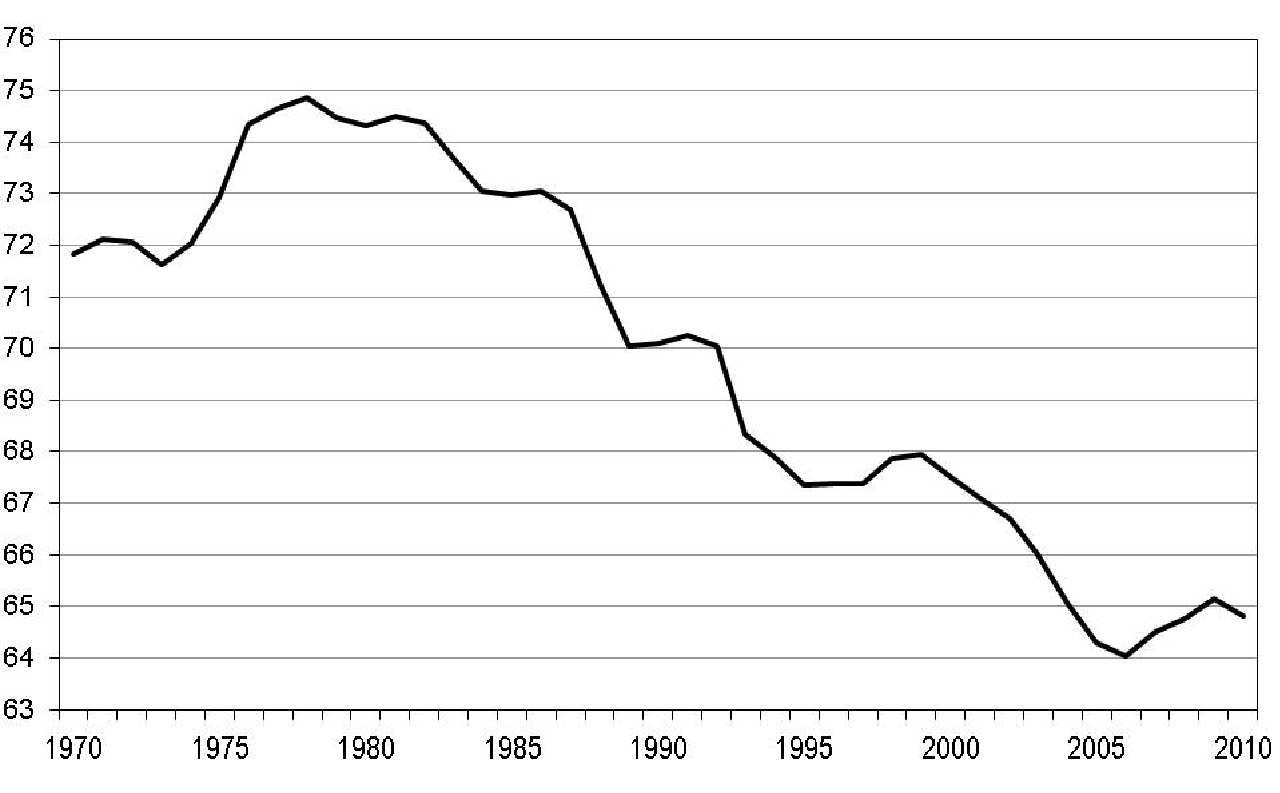

Al di là delle fluttuazioni, la fase neoliberista del capitalismo si traduce nell’esaurimento dei guadagni di produttività, anche se negli Stati Uniti e in Europa il profilo non è lo stesso. Tenendo conto del suo ruolo nella dinamica del saggio di profitto, è interessante notare le tendenze della produttività totale dei fattori a livello mondiale (grafico 3). Si nota come questa rallenti regolarmente nei cosiddetti paesi avanzati. Nel resto del mondo, il suo ritmo di avanzata ridiventa positivo agli inizi degli anni Novanta, per poi accelerare in maniera spettacolare. Tuttavia, la tendenza si inverte qualche anno prima della crisi e la Conference Board che elabora queste statistiche può notare come «la crescita della produttività complessiva dei fattori nelle economie emergenti declini rapidamente via via che si smorzano gli effetti transitori».

Grafico 3. Crescita della produttività globale dei fattori

Fonte: The Conference Board 2012

La dinamica del capitalismo, e quindi il suo futuro, dipendono in larga misura dalla sua capacità di dar vita a incrementi di produttività. Il dibattito è quindi doppiamente aperto: da un lato, su un probabile esaurimento della dinamicità dei paesi emergenti e, dall’altro lato, su una ripresa dei “vecchi” paesi capitalistici. Robert Gordon, grande esperto di queste questioni, ha di recente emesso un responso molto pessimistico relativamente agli Stati Uniti: «La crescita del Pil reale per abitante sarà più lenta che in ogni analoga fase dalla fine del XIX secolo, e la crescita del consumo effettivo per abitante sarà ancora più lenta per il 99% di chi si trova più in basso nella distribuzione dei redditi» (Gordon, 2012: 2).

La tendenza al rallentamento della produttività reale dei fattori consente di cogliere uno dei tratti fondamentali della fase neo-liberista, e cioè lo scarto tra il saggio di profitto che si ristabilisce e il saggio di accumulazione che rimane pressappoco stagnante. La perdita di efficacia del capitale riduce le occasioni redditizie di investimento, in altri termini quelli che permetterebbero di creare incrementi di produttività. In certo qual modo, si potrebbe dire che i capitalisti anticipino l’effetto che avrebbe una eccessiva accumulazione del capitale sulla composizione organica. Il ristabilimento del saggio di profitto non è dunque avvenuto in base agli incrementi di produttività, ma in un altro modo, vale a dire grazie al continuo aumento del saggio di sfruttamento.

La difficile riproduzione

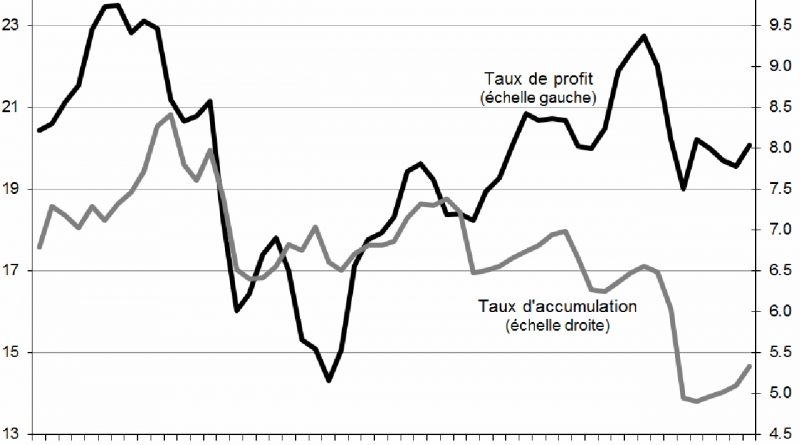

La tendenza dominante dagli inizi degli anni Ottanta è, infatti, il progredire del saggio di sfruttamento, che si può misurare dall’incidenza percentuale dei salari sul reddito mondiale (grafico 4). Ora, per funzionare in maniera relativamente armonica, il capitalismo richiede un sufficiente saggio di profitto, ma anche determinati sbocchi. Questo però non basta, e va soddisfatta un’ulteriore condizione, che riguarda la forma di questi sbocchi, Essi devono corrispondere ai settori suscettibili, grazie agli incrementi di produttività ad essi connessi, di creare la più elevata redditività possibile. Ma questo adeguamento è costantemente rimesso in discussione dall’andamento dei bisogni sociali.

Grafico 4. Parte dei salari nel reddito mondiale

Elaborazione propria ricavata da Guerriero, 2012 e Stockhammer, 2013

Nella misura in cui il blocco dei salari si è imposto come lo strumento privilegiato per ristabilire il profitto, la crescita possibile era a priori condizionata. Non è però il solo motivo, che va piuttosto ricercato nei limiti in fatto di dimensioni e dinamismo di questi nuovi sbocchi. Il moltiplicarsi di beni innovativi non è bastato a costituire un nuovo mercato di una dimensione altrettanto considerevole della filiera automobilistica, che trainava l’industria dell’auto ma anche i servizi di manutenzione e le infrastrutture stradali urbane. Come nota Robert Gordon: «Dal 2000, le invenzioni si sono incentrate sugli apparecchi di divertimento e di comunicazione, che sono più piccoli, più intelligenti e con maggiori prestazioni, ma non cambiano fondamentalmente la produttività del lavoro o le condizioni di esistenza, come sono riusciti a farlo l’elettricità o l’automobile» (Gordon, 2012: 2).

Neanche l’estensione relativamente limitata dei potenziali mercati è stata compensata dalla crescita della domanda. Mancava, da questo punto di vista, un importante elemento di allaccio che avrebbe dovuto portare incrementi di produttività a rapide progressioni della domanda, in funzione delle riduzioni dei prezzi relativi indotti dagli stessi aumenti di produttività. Si assiste poi alla deriva della domanda sociale dai beni manifatturieri verso i servizi, che mal corrisponde alle esigenze di accumulazione del capitale. Lo spostamento avviene verso zone produttive (di beni o servizi) a debole potenziale in fatto di produttività. Anche dietro le quinte dell’apparato produttivo le spese di servizi vedono aumentare la loro incidenza. Questa trasformazione strutturale della domanda sociale costituisce una delle cause essenziali del rallentamento della produttività, che poi determina il rarefarsi delle occasioni redditizie di investimento. Non è soprattutto perché è rallentata l’accumulazione che si è avuta una decelerazione della stessa produttività. È, viceversa, perché è rallentata la produttività – in quanto indicatore di profitti anticipati – che l’accumulazione è stata scoraggiata a sua volta e la crescita è imbrigliata, con ulteriori ripercussioni sulla produttività. Un altro elemento da prendere in considerazione e lo stesso formarsi di un’economia realmente mondializzata che, mettendo a confronto le elementari esigenze sociali al Sud con le norme competitive del Nord, tende a soppiantare i produttori (e quindi i bisogni) del Sud.

In queste condizioni, la distribuzione di redditi non basta ad assicurare sbocchi redditizi, se questi si spendono in settori la cui produttività – inferiore, o che aumenta meno rapidamente – alla fine si ripercuote sulle condizioni generali della redditività. Poiché il trasferimento non è frenato o compensato in ragione di una relativa saturazione adeguata della domanda, il salario smette in parte di costituire lo sbocco adeguato alla struttura dell’offerta ed è uno dei motivi aggiuntivi del blocco. La disuguaglianza nella ripartizione dei redditi a vantaggio degli strati sociali agiati (anche a livello mondiale) costituisce allora, fino a un certo punto, una via d’uscita per il problema della realizzazione del profitto.

L’impantanamento del capitalismo in una fase recessiva deriva dunque dallo scarto crescente tra la trasformazione dei bisogni sociali e il modello capitalistico di riconoscimento, e di soddisfazione, di questi bisogni. Questo, però, vuol dire anche che lo specifico profilo della fase attuale mette in moto, forse per la prima volta nella storia, gli elementi di una crisi sistemica del capitalismo. Si può anche avanzare l’ipotesi che il capitalismo abbia esaurito il suo aspetto progressista, nel senso che la sua riproduzione passa di qui in poi per una generalizzata involuzione sociale. In ogni caso, occorre constatare come le sue attuali capacità di adeguamento si restringano, nelle sue dimensioni principali: tecnologica, sociale e geografica.

Se la tecnologia non consente dunque più di modellare la soddisfazione dei bisogni sociali sotto specie di merci a forte produttività, questo vuol dire che l’adeguamento ai bisogni sociali è sempre più minacciato e che le disuguaglianze crescenti nella suddivisione dei redditi diventano le condizioni di realizzazione del profitto. Ragion per cui il capitalismo è incapace di proporre un “compromesso istituzionalizzato” accettabile, in altri termini un’equa spartizione dei frutti della crescita. Esso rivendica, in maniera completamente contrastante con il discorso elaborato nel corso dell’”età d’oro” degli anni di espansione, l’esigenza dell’arretramento sociale per sorreggere la dinamica dell’accumulazione. Sembra incapace, senza un mutamento profondo dei rapporti di forza, di ritornare da solo a una più equilibrata spartizione della ricchezza.

Con l’ascesa dei cosiddetti “paesi emergenti”, si assiste a un vero e proprio ribaltamento del mondo, misurabile in base ad alcuni dati. Ad esempio, i paesi emergenti hanno effettuato nel 2012 la metà delle esportazioni industriali mondiali, laddove la loro incidenza era soltanto del 30% agli inizi degli anni Novanta. Nel corso degli ultimi decenni, il complesso dell’avanzamento della produzione industriale su scala mondiale è avvenuto nei paesi emergenti. Il capitalismo sembra così trovare una seconda occasione di respiro rilocalizzando la produzione in paesi che registrano importanti incrementi di produttività, e in cui è molto basso il livello dei salari. Questa mondializzazione, tuttavia, non è esente da contraddizioni, in forma soprattutto di strutturali squilibri commerciali, di crescenti disuguaglianze sociali e di ripercussioni sulla crescita nei paesi del Centro.

Nuova onda lunga…

A partire dalla controrivoluzione neoliberista e fino alla crisi, le discussioni oscillavano tra due concezioni: alcuni insistevano sulla coerenza di quel progetto, altri sulle sue imperfezioni e, soprattutto sull’instabilità finanziaria. Periodicamente, si annunciava l’instaurazione di un nuovo modello. Il saggio di profitto aveva recuperato livelli soddisfacenti. C’erano le nuove tecnologie. Non si era forse entrati in un nuovo ordine produttivo? Anche prima della crisi, si poteva approdare alla seguente conclusione: malgrado la restaurazione del saggio di profitto, il capitalismo mondiale non è entrato in una nuova fase espansiva. Gli mancano essenzialmente tre attributi: un ordine economico mondiale, terreni sufficientemente estesi di accumulazione redditizia e una forma di legittimazione sociale.

La griglia teorica qui proposta può rapidamente situarsi rispetto ad altri approcci. Non si contrappone in quanto tale all’approccio regolazionista iniziale e la sua problematica presenta molti punti comuni: per funzionare bene, il capitalismo ha bisogno di un insieme di elementi costitutivi di quello che possiamo chiamare un modo di regolazione o un ordine produttivo. L’importante è combinare la storicità e la possibilità di schemi di riproduzione relativamente stabili. Ma occorre dissociarsi dai lavori regolazionisti della “seconda generazione” posti sotto l’insegna dell’armonia spontanea e innanzitutto preoccupati di tracciare le linee di un nuovo contratto sociale, quasi fosse la naturale logica di funzionamento del capitalismo, e quasi che quest’ultimo disponesse in permanenza di uno stock di forme di regolazione in cui basterebbe incoraggiarlo a scegliere quello buono (Husson, 1986).

Questo approccio si distingue anche da un’interpretazione marxista troppo mono-causale che fa del saggio di profitto istantaneo l’alfa e l’omega della dinamica del capitale. Occorre però discutere in particolare gli approcci che assegnano un posto sproporzionato alla tecnologia. Nella teoria delle onde lunghe esiste un nesso organico tra la successione di onde lunghe e la successione delle rivoluzioni scientifiche e tecnologiche, senza che questa messa in rapporto possa ricondursi a una visione neo-schumpeteriana per la quale l’innovazione sarebbe di per sé la chiave dell’aprirsi di una nuova onda lunga. Da questo punto di vista, le trasformazioni legate all’informatica costituiscono indubbiamente un nuovo “paradigma tecnico-economico” – per riprendere la terminologia di Christofer Freemann e Francisco Louçã nella loro notevole opera (2002) – ma questo non basta a fondare una nuova fase espansiva. È tanto più urgente prendere le distanze da quel certo scientismo marxista che i difensori del capitalismo richiamano a loro sostegno, fingendo di credere che la rivoluzione tecnologica in corso basti a stabilire un modello sociale coerente.

La teoria delle onde lunghe sfocia dunque in una critica radicale del capitalismo: se questo ha tanta difficoltà nel gettare le basi di un nuovo ordine produttivo relativamente stabile e socialmente legittimo è perché si trova di fronte a una vera e propria crisi sistemica. D’ora in avanti, la sua prospettiva poggia su un intensificato sfruttamento dei lavoratori e sulla negazione di gran parte dei bisogni sociali. Giunti a questo stadio, le pressioni che si possono esercitare su di esso per farlo funzionare diversamente, per regolarlo, devono essere talmente forti da distinguersi sempre meno da un progetto complessivo di trasformazione sociale.

Di fronte a questo capitalismo, che somiglia sempre di più al suo concetto, l’aspirazione a qualche regolazione è legittima. Ma occorre guardarsi da un duplice errore di valutazione. Bisogna innanzitutto non confondere il bisogno di ri-regolazione con l’illusione della regolazione che consiste nel pensare che questo sia un sistema razionale e che si lascerà convincere da un’argomentazione ben costruita. Una variante di tale illusione sarebbe quella di proporsi il compito impossibile di separare il grano dal loglio e di procurare al capitalismo una nuova ragion d’essere sgomberandolo dall’abbraccio della finanza. Occorre, inoltre, ammettere che l’attuale critica del capitalismo non può avvenire in nome del “fordismo” mitizzato cui si tratterebbe di riportarlo. Non è naturalmente vietato basarsi sulle conquiste sociali e la legittimazione di cui godeva, ma è completamente insufficiente.

Il superamento di questi due ostacoli delinea una strategia i cui obiettivi sono piuttosto chiari: la resistenza alla mercificazione capitalistica porta a poco a poco alla costruzione di una legittimità alternativa, basata su valori di uguaglianza, di solidarietà e di gratuità che rimettono in discussione il cuore stesso della logica capitalista. Dal momento che si rifiuta di rispondere in positivo a richieste elementari e ritorna su diritti acquisiti, il radicalismo del capitale indurrà in questo modo una nuova radicalità dei progetti di trasformazione sociale.

… o vicolo cieco capitalista?

L’approccio marxista della dinamica lunga del capitale potrebbe in fin dei conti riassumersi nel modo che segue: la crisi è certa, ma la catastrofe non lo è. La crisi è certa nel senso che tutti gli assestamenti che il capitalismo si inventa, o che gli vengono imposti, non riescono stabilente a eliminare la natura squilibrata e contraddittoria del suo funzionamento. Solo il passaggio a una logica alternativa potrebbe approdare a una regolazione stabile. Tuttavia, le periodiche rimesse in discussione che ne scandiscono la storia non implicano in alcun modo che il capitalismo si diriga inesorabilmente verso il tracollo finale. A ciascuna di queste “grandi crisi”, la scelta è aperta: o il capitalismo viene rovesciato, oppure riprende in forme che possono essere più o meno violente (guerra, fascismo), e più o meno regressive (svolta neoliberista).

A mo’ di conclusione, si può arrischiare l’enunciazione di alcune tesi sulla fase aperta dalla crisi.

Il ritorno a un capitalismo regolato (“fordista” o “keynesiano”) è impossibile, poiché la base materiale, ossia gli incrementi di produttività superiori alla loro media storica, non sono a portata di mano. Il capitalismo neoliberista ha fallito nella realizzazione di un nuovo adeguamento tra le proprie esigenze e la struttura della domanda sociale. Tra l’altro, la mondializzazione intralcia qualsiasi coordinamento tra le borghesie sulla base di un compromesso ostile alla finanza.

Questo esaurirsi della dinamica propria del capitalismo nei paesi “avanzati” non troverà certamente staffette stabili nei paesi “emeregenti”.

Le forme stesse assunte dal capitalismo nella sua fase neoliberista rendono anch’esse impossibile un’inflessione del genere. Esse corrispondono alla messa in piedi di una “coeranza instabile”: riduzione dei salari, disuguaglianze sociali, finanziarizzazione e sovraindebitamento, che costituiscono un tutto immodificabile se non marginalmente,

L’unica via d’uscita del capitalismo è quindi una fuga in avanti tendente a riprodurre il modello neoliberista, approfittando della crisi per mettere in atto una terapia d’urto che porti all’arretramento sociale senza soluzione di continuità.

Il capitalismo ha perso i suoi elementi di legittimazione: i suoi successi sono infatti inversamente proporzionali alla soddisfazione dei bisogni sociali ed è, per sua essenza, incapace di far fronte alla crisi climatica. Scommette soltanto sull’emergere di una “classe media mondiale”, che gli fornisca una base sociale meno ristretta dell’“1%” e sbocchi più ampi e stabili.

La questione chiave è, quindi, quella della “accettabilità sociale” di questo deterioramento delle condizioni di esistenza per la maggioranza dell’umanità.

Occorre dunque, a partire da queste tesi (che sono piuttosto delle ipotesi di lavoro), immaginare una nuova congiuntura in cui non ci sono, entro un orizzonte prevedibile, le condizioni per la comparsa di una nuova fase espansiva. Questo non è affatto in contraddizione con la teoria delle onde lunghe, che non postula un’alternanza meccanica di fasi storiche espansive e recessive. È quanto poneva in risalto Mandel: «La comparsa di una nuova onda lunga espansiva non può considerarsi il risultato endogeno (più o meno spontaneo, meccanico, autonomo) della precedente onda lunga recessiva, quale che ne sia la durata e la gravità. A determinare questo punto di inflessione non sono le leggi del movimento del capitalismo, ma i risultati della lotta di classe di un’intera fase storica. Quel che stiamo affrontando qui è perciò la dialettica dei fattori oggettivi e soggettivi dello sviluppo storico, in cui i fattori soggettivi si contraddistinguono per la loro relativa autonomia; e cioè, non sono direttamente e indefettibilmente predeterminati da quanto accaduto previamente alle tendenze di fondo dell’accumulazione del capitale, a quella della trasformazione tecnologica, o all’impatto di queste tendenze sullo stesso processo di organizzazione del lavoro» (Mandel, 1986: 43).

di Michel Husson

* * *

Riferimenti bibliografici

Aglietta, Michel, Le capitalisme de demain, (1998), Paris, Note de la FondationSaint-Simon.

Artus, Patrick, (2002), Karl Marx is back, CDC Flash n.4, janvier, <http://hussonet. free.fr/marx2fr>.

Dockès, Pierre, Bernard Rosier, (1983), Rythmes économiques. Crises et changement social: une perspective historique, La Découverte/Maspero.

Freeman, Christopher, Francisco Louça, (2002), As time goes by. From the IndustriaI Revolutions to the Information Revolution, Oxford University Press, <http://digamo.free. fr/astimego.pdf>.

Gordon, Robert, (2012), “Is U.S. Ecoromic Growth Ov’er? Faltering Innovation Confronts the Six Headwinds”, CEPR Policy Insight N° 63, September,

Guerriero, Marta, (2012), “The Labour Share of Income around the World. Evidence from a Panel Dataset”, Development Economics and Public Policy Working Paper, num. 32/2012, <http://goo.gl/otpFxj>.

Husson, Michel, (’1986), “La escuela de la regulación o los teóricos del nuevo consenso social”, Criticas de la economÍa polÍtica n. 30, México, <http://hussonet.free.fr/regula86.pdf>.

Husson, Michel, (1996), Misère du capital, Paris, Syros, <http://hussonet.free.fr/mdk.pdf>.

Husson, Michel, (2003), “Hemos entrado en el ‘capitalismo cognitivo’?”, Panorarra Internacional, Buenos Aires, <http://hussonet.free.fr/cognitic.pdf>.

Husson, Michel, (2010), “EI debate sobre la tasa de beneficio”, web Viento Sur, octubre, <http://hussonet. free.fr/debaprofe.pdf>.

Husson, Michel, (2013), “Arithmétique du taux de profit”, note hussonet n. 66, décembre, <http://hussonet. free.fr/tprofter.pdf>.

Mandel Ernest, (1972), “Las “ondas largas” en la historia del capitalismo”, EI capitalismo tardÍo, capitulo 4, <http://goo.gl/mD8pob>.

Mandel, Ernest, (1985), “Variables partiellement indépendantes et logique interne dans l’analyse économique marxiste classique”, publié en annexe à Mandel, 1997, <http://gesd.free.fr/mardeI85f.pdf>; traduction de “Partially independent variables and internal logic in classical Marxist economic analysis”, Sodal Science Information, London, 24, 3, <http://gesd.free.fr/mandeI85.pdf>.

Mandel E. (1986) [1980], Las ondas largas del desarrollo capitalista: la interpretación marxista, Madrid, Siglo XXI,<http://goo.gI/IAamJR>.

Mandel, Ernest, (1997), Le troisième âge du capitalisme, Paris, Les Editions de la Passion,1997.

Mandel, Ernest, (2008) [1992], “EI debate internacional sobre las ondas largas del desarrollo capitalista: un balance intermedio”, Mundo siglo XXI Numero 14, otoño, <http://goo.gl/FKld6s>; traducción de: “The International Debate on Long Waves of Capitalist Development: An Intermediary Balance Sheet” in Kleinknecht, Alfred, Ernest Mandel et al. (1992), New findings in long-wave research, NewYork (St. Marlin’s Press) – London ( Macmillan Press).

Mandel Ernest,(1995) [1980], The Long Waves of Capitalist Development: the Marxist Interpretation, London, Verso.

Martin, Albert, Michel Dupont et al. (2002), Elementos de análisis económico marxista, Madrid, Los Libros de la Catarata, <http://hussonet.free.fr/engranaj.pdf>.

Marx, Karl (1995) [1894], Le Capital, Livre III, chapitre 14, Editions sociales.

Stockhammer Engelbert, (2013),”Why have wage shares fallen?”, ILO, Conditions of Work and Employment Series No. 35.

The Conference Board, (2012), “Productivity Projections for 2012”, January 2012, <http://goo.gl/WVBVRQ>.

i Non è un’osservazione unanime tra gli economisti marxisti. Per il punto di vista dell’autore, si veda Husson, 2010.

ii Per una più dettagliata dimostrazione, v. Husson 2013.

iii Per una più dettagliata presentazione si veda Martin et al., 2002.

.png)

.png)